Страницы истории: в ноябре полвека назад задули самую крупную печь Уральской Стали – домну № 4

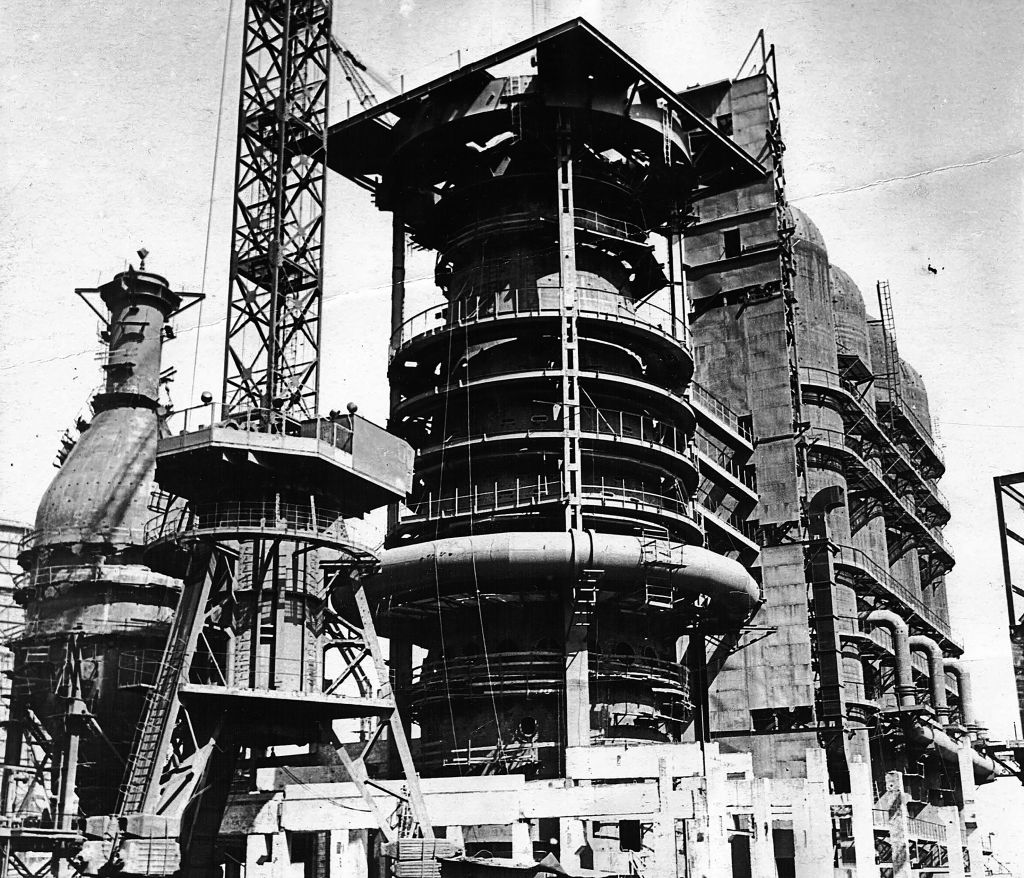

Полвека назад была задута домна № 4 ОХМК. Это и по сей день самая крупная печь Уральской Стали. Её объём — 2015 кубометров, а высота — около 80 метров.

В 1973 году четвёртая печь была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. На её строительство поехали специалисты со всех концов страны.

Это краткое слово «Даёшь!»

— Я начал работать на строительстве четвёртой доменной летом 1973 года, — вспоминает заслуженный металлург РФ, старший горновой доменного цеха Геннадий Панфилов. — Мы приехали из Комсомольска-на-Амуре по комсомольской путёвке, всей бригадой монтажников-высотников. Было нам тогда по 23–25 лет. К тому моменту фундамент печи был уже готов, а значит, наступала наша очередь браться за дело.

Геннадий Панфилов приехал на комсомольскую стройку в составе бригады монтажников-высотников, а после запуска печи без малого 40 лет отработал на ней горновым .

Первой приняла большой бетон в фундамент четвёртой домны бригада Петра Аптикеева. Укладывали его под потоками дождя. Но не ушли, пока не залили все 3 200 кубов. Норматив отводит на эту работу 78 часов, сделали её за 54…

— В таком темпе работали не только бетонщики, но и мы, монтажники, — перематывает ленту воспоминаний к событиям полувековой давности Панфилов. — Не помню, чтобы наша бригада соревновались с какой-то другой. Главным соперником было время, а целью — работать с опережением графика. Отсюда и обязательство завершить работы к 10 декабря 1973 года, на три недели раньше срока, чтобы дать стране 50 тысяч тонн чугуна сверх плана. В итоге мы и этот срок сократили в два раза — пустили печь раньше на шесть недель.

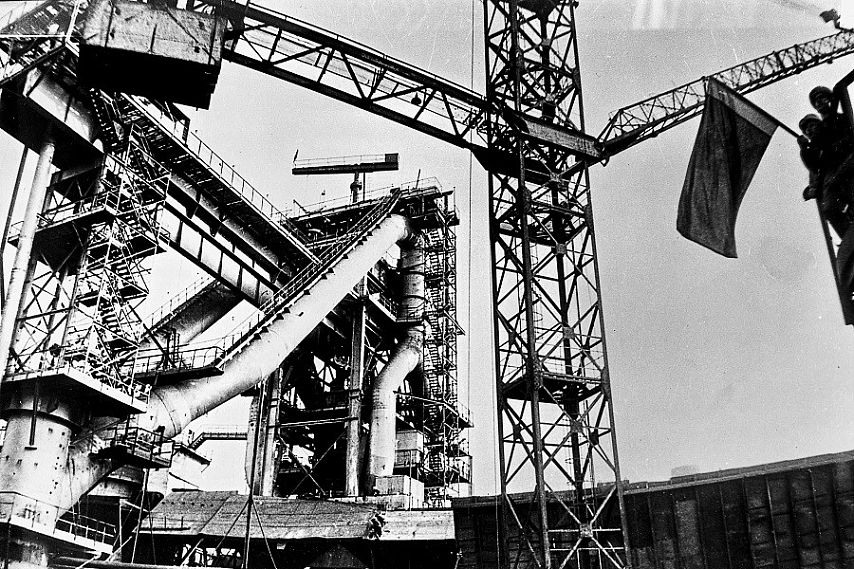

Май 1973 года. До пуска печи остаётся полгода.

Тройное ускорение

Не одним только ударным трудом смогли задуть четвёртую досрочно. Выручала и смекалка.

Легендарный руководитель «Стальмонтажа», Герой социалистического труда, а на тот момент прораб Василий Крюков предложил неожиданное и дерзкое решение: «Давайте будем монтировать третью и четвёртую башни воздухонагревателей, сделаем надёжное перекрытие и пойдём вверх. Тогда внизу теплостроевцы смогут спокойно вести кладку». Монтаж заранее собранными на земле укрупнёнными блоками был новшеством — именно таким способом изготовили многотонные пояса воздухонагревателей, а затем и гигантские детали корпуса самой доменной печи.

Вторым фактором успеха стала широкая механизация строительно-монтажных работ. А третьим — социалистическое соревнование строителей, та самая гонка со временем. Кстати, у металлургов в течение года тоже шло трудовое соперничество за право работать на новой домне, участвовать в первом выпуске чугуна.

— Пока шёл монтаж «четвёртой», трудились с одним выходным по 12–14 часов в сутки, — вспоминает Панфилов. — Домой приходили только переночевать — предприятие оплачивало нам двухкомнатную квартиру на Западном. Жили по три человека в комнате, а всё же лучше общежития.

Памятный ноябрь

17 ноября 1973 года по громкой связи прозвучал голос главного инженера комбината Виктора Некрасова: «Всем строителям покинуть литейный двор. Приступаем к загрузке!».

На шихтоподаче и на других участках в этот день работали самые опытные машинисты Вячеслав Сухоруков, Николай Филенко, Виктор Прокопченко… Под их присмотром на протяжении суток в печь укладывали, как слоёный пирог, раздувочную шихту, кокс, окатыши и агломерат.

Наконец, 18 ноября в 13:45 с тракта шихтоподачи сообщили: «Загрузка окончена». На пульт управления поступила команда задуть домну. В 16 часов старший газовщик Дмитрий Попов открыл клапан «СНОРТ», и горячее дутьё пошло в рабочее пространство печи. На рабочих постах первого выпуска ждали обер-мастер доменного цеха, Герой Социалистического Труда Николай Епифанцев, мастер Владимир Баранков, старшие горновые Владимир Романенко, Александр Третьяков и газовщик Анатолий Толкачёв — сын знаменитого доменщика Фёдора Толкачёва. Через несколько часов сверлильная бурмашина пробила лётки, и по желобам литейного двора потекли первые шлак и чугун четвёртой доменной.

Даже тепловоз, везущий первый чугун четвёртой домны на разливочные машины, встречали флагами и приветственными речами.

А затем был митинг, собравший более 1000 человек: «Победителям соцсоревнования — бригадирам Михаилу Ващенкову, Николаю Стеценко и Сергею Мочалину, старшему мастеру газового хозяйства Григорию Гуляеву флаг стройки — спустить!».

В тот же день в кабинете директора ОХМК Георгия Седача члены государственной комиссии подписали акт о приёмке печи № 4 в эксплуатацию.

По труду и честь

Указом Президиума Верховного Совета СССР более 3000 рабочих, инженеров и техников за досрочный пуск домны наградили орденами и медалями. Бригадиру комплексной бригады, заслуженному строителю Николаю Кириёнку и управляющему трестом «Новотроицкметаллургстрой» Петру Николаеву присвоены звания Героев Социалистического Труда.

Пройдёт всего два года, и знамя самого комбината украсит орден Трудового Красного Знамени.

Мы уже говорили, что коллектив четвёртой домны подбирали на конкурсной основе. Одним из тех, кому оказали честь обслуживать новый агрегат, стал и Геннадий Панфилов.

— Я был крепким парнем. До армии занимался хоккеем на довольно серьёзном уровне: играл за «Авангард» в классе «Б» чемпионата СССР, — вспоминает он. — Как-то начальник доменного цеха Клим Мартюшев, обходя стройку, спросил: «Горновым пойдёшь? Нам такие, как ты, нужны». А я уже всё равно решил, что останусь в Новотроицке: влюбился в город и молодого врача-педиатра Нелли. И как только мы завершили монтажные работы, поехал в Комсомольск-на-Амуре увольняться. Поэтому в день митинга, 18 ноября, меня в Новотроицке не было.

А затем на 38 лет, до самой пенсии, четвёртая доменная стала единственным местом работы Панфилова.

— Сколько молодых горновых прошло через мои руки! — вспоминает он.

И уверяет, что тогда с одного взгляда мог определить, станет парень доменщиком или на первой же смене скинет вачеги и скажет: «А катись оно…».

Эпилог

Жизнь опровергла доводы людей, которые в 60-е годы XX века уверяли, что доменное производство достигло «потолка» и альтернативные материалы вот-вот вытеснят чёрные металлы. Сегодня понятно, что в обозримом будущем двухступенчатое производство чёрных металлов сохранит своё значение. А для первичной плавки руды более эффективного агрегата, чем доменная печь, просто нет.

Технические революции сменяют друг друга, а вертикальные шахтные печи не сдали ни одну из своих позиций. Так что и сегодня доменный цех Уральской Стали остаётся ключевым звеном в технологической цепочке предприятия, ритмично обеспечивая жидким чугуном сталеплавильный передел.

Казалось бы, процесс получения чугуна консервативен, а технологии производства неизменны на протяжении многих лет. Есть ли в такой ситуации резерв для роста?

— За последние годы предложено немало новых подходов, технологических и организационных, – отвечает Виктор Грицай, начальник ПТО доменного цеха. – Например, за счёт экономии кокса на тонну полученного чугуна мы планируем уже в уходящем году добиться более эффективной работы. Программа операционной эффективности помогла уточнить технологические режимы газодутьевых параметров печей. Мы готовы увеличивать выпуск чугуна, снижая затраты на кокс, в том числе — на четвёртой доменной.

В 2016 году домна № 4 прошла через капремонт первого разряда, который включал в себя полную замену всего оборудования. Сегодня ровный ход печи обеспечивает команда профессионалов, которые готовы наращивать выпуск чугуна, снижая расход кокса на тонну продукции.

Кстати, с момента запуска первой печи в марте 1955 года доменщики выплавили 160 млн тонн чугуна. Из такого количества металла можно возвести 26 пирамид Хеопса или построить половину Великой Китайской стены. На долю печи-юбиляра приходится 51 миллион тонн—без малого треть общей выплавки!